|

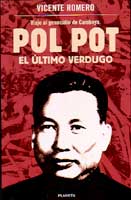

'POL POT, EL ÚLTIMO VERDUGO. Viaje

al genocidio de Camboya',

(1998,

Editorial Planeta).

'POL POT, EL ÚLTIMO VERDUGO. Viaje

al genocidio de Camboya',

(1998,

Editorial Planeta).

Fragmento

1 de 4: CAPÍTULO 4º. Las

ruinas del infierno, (marzo de 1980).

Saigón

volvía a ser una escala obligada en el viaje

hacia Phnom Penh. La que fue capital sudvietnamita

era una ciudad completamente distinta, cinco años

después de que sonasen los últimos cañonazos

en sus proximidades. No solo había cambiado

su viejo nombre de resonancias coloniales por el de

aquel anciano líder de firmes convicciones

llamado Ho Chi Minh, sino que también su aspecto

y su vida cotidiana eran otros muy diferentes a los

de antes. Aquel enorme cartel agradeciendo la 'ayuda

norteamericana' que el recién llegado se

encontraba nada más salir del aeropuerto de

Tan Son Nhut, o el horroroso monumento a los 'marines'

en el bulevar Le Loy, se contaron entre las primeras

huellas de la influencia yanqui que fueron borradas

por las tropas comunistas. Pero también habían

desaparecido, junto a aquel simpático negro

con sombrero de copa que anunciaba el dentífrico

'Darlie' y los incontables carteles luminosos

de la Coca-Cola, los centenares de bares y prostíbulos

que infectaban las calles de una ciudad corrupta,

militarmente ocupada y socialmente humillada.

"Lien so, lien so", gritaban los

niños correteando a nuestro alrededor. Los

extranjeros grandes, peludos y de piel blanca resultaban

difíciles de encontrar en una ciudad antaño

sometida a sus caprichos, cuando la patrullaban las

tropas de los dos imperios que se obstinaron en dominar

Vietnam. Franceses y americanos se habían convertido

de enemigos omnipresentes en raros visitantes que

los niños seguían, movidos por la curiosidad,

y que confundían con los nuevos 'asesores'

del mundo socialista que tomaron su relevo histórico.

Porque 'lien so' significa 'soviético'.

La palabra se repetía tanto que llegué

a dudar si los rusos serían los únicos

blancos vistos con frecuencia, o si los críos

de un país de sabios como Vietnam intuían

que entre un 'lien so' y algún enviado

por otro país del bloque socialista -fuese

búlgaro, checo o polaco- no había grandes

diferencias. Pero algunos adultos, acaso nostálgicos

del río de dólares que corrió

gracias a la guerra, afirmaban en el expresivo lenguaje

numérico introducido por los marines

que "lien so number ten, yankee number one".

Es decir, que el ruso era el número diez, el

último en una escala de valoración popular

en la que al norteamericano le correspondía

el primer lugar. No parecía importar que el

yanqui les hubiera regado la geografía nacional

con napalm o agente naranja, mientras

que el 'lien so' los estuviera ayudando en

la reconstrucción del país, aunque empezase

ya a pasar facturas políticas por debajo de

la mesa y cobrara las primeras con la invasión

vietnamita de Camboya. Para quienes se habían

acostumbrado a vivir bien gracias a la guerra lo que

contaba era el dinero fácil que ganaban cinco

años atrás, la añorada limosna

en dólares y los pequeños lujos como

el tabaco de Virginia. Porque las rentas del sacrificio

histórico las administraban los vencedores.

Y los vencidos, los soldados del bando perdedor carecían

de derecho alguno. Sólo quienes quedaron incapacitados

o disminuidos luchando por la causa de la liberación

nacional cobraban los subsidios estatales.

Tal vez la guerra de Vietnam estuviera aún

demasiado cercana. Pero no pude evitar que me viniera

a la memoria la imagen de aquellos jóvenes,

embutidos en los uniformes americanizados del ejército

sudvietnamita, que retrocedían a gran velocidad

por todas las carreteras, alzando las manos con los

dedos en forma de uve y gritando en inglés

"we leave, we leave" ("nos vamos,

nos vamos"). Porque ya lo único importante

para ellos era que regresaban vivos de los campos

de batalla. En plena desbandada final, resultaba evidente

que la máquina militar los había empujado

a una lucha en la que no creían. Carecían

de sentimientos patrióticos y jamás

habían experimentado los ardores guerreros

cantados por todos los himnos bélicos del

mundo. Desertaban por millares. Y las patrullas de

la policía militar los buscaban por los rincones

de todos los barrios de Saigón para volver

a uniformarlos y enviarlos de nuevo a los frentes,

cada vez más próximos. No había

tiempo para juzgarlos y el mejor castigo para su fuga

era, sin duda, su vuelta a combatir en una guerra

que se sabía perdida.

Muchos de los soldados que cayeron en las últimas

semanas de la guerra descansaban en el gigantesco

cementerio castrense de la localidad de Bien Hoa,

donde se levantó una de las mayores bases aéreas

norteamericanas en el Sur de Vietnam. Recuerdo haber

asistido al espectáculo patético de

sus entierros con honores: un ritual mecánico,

repetido a lo largo de una interminable fila de cajones

de madera que contenían los despojos de héroes

involuntarios e inútiles. Una banda militar

reducida a cuatro músicos mal abotonados tocaba

una y otra vez la versión abreviada del himno

nacional y una sola bandera, deshilachada y sucia,

pasaba de féretro en féretro frente

a la dolorosa estampa que formaban grupos de familiares

llorosos, que habían sido traídos desde

distintos pueblos a bordo de camiones de transporte,

como si fueran ganado.

Los reclutas sudvietnamitas que habían sobrevivido

gracias a que la pérdida de un brazo o una

pierna los retirase de la guerra, no recibían

de las arcas gubernamentales socialistas un solo dong

con que paliar sus limitaciones físicas. Amargo

contraste con la suerte de quienes habían sido

sus superiores. Porque los jefes castrenses derrotados

que no tuvieron responsabilidades directas en la conducción

militar, se encaramaron a puestos de trabajo bien

remunerados cuando el Estado decidió aprovechar

sus conocimientos técnicos, tras apartarlos

de la milicia. Necesidad de cuadros especializados

y política pragmática se denominó

esa figura. Hay que reconocer que los vencedores de

la guerra de Vietnam supieron tener la cólera

quieta. Cierta serenidad política se impuso

sobre la euforia militar y la victoria final no fue

acompañada de una represión sangrienta

como en la vecina Camboya. Fidel Castro afirmó

solemnemente que "Vietnam es sagrado".

Pero no hay sagrado. Los héroes estaban lejos

de ser también santos. Y su rencor se cebó

con los más débiles entre los vencidos:

los reclutas mutilados.

Cinco años después, estaba claro quienes

habían salido derrotados en Vietnam. Y en Camboya.

En las dos guerras vencieron quienes eran militarmente

más débiles, a fuerza de voluntad frente

al estéril esfuerzo del gran coloso norteamericano.

Pero, más allá del color de las banderas

victoriosas que izaron los insurgentes, los grandes

perdedores de aquellos sangrientos conflictos entrelazados

fueron los pueblos que los padecieron, todavía

afectados por sus consecuencias. Sobretodo en Camboya,

a la que las gentes de Vietnam volvían a mirar

con preocupación. Porque, tras muchos meses

de tensión, los soldados vietnamitas habían

vuelto a calzarse las botas de campaña y a

utilizar sus armas en el país vecino.

Los anticuarios de la antigua calle Tu Do tenían

las estanterías llenas de budas camboyanos

y los cajones rebosantes de piezas tradicionales de

la orfebrería jemer. Objetos llegados del otro

lado de la frontera en el interior de los macutos

de soldados de permiso. Su comercio era la única

huella visible de que Vietnam se había metido

en otra guerra, sin haber superado aún las

consecuencias de la anterior. Un lustro de paz se

vio interrumpido por la invasión de Camboya

y el castigo militar de China en la frontera del norte.

Cinco años habían sido un plazo demasiado

corto para que un país subdesarrollado y empobrecido

pudiera borrar la profunda huella de la bota norteamericana.

Las estadísticas, que resumían los miles

de partes castrenses donde estaba escrita la tragedia

vietnamita, daban cuenta de la existencia de veinticinco

millones de pequeños cráteres abiertos

por los bombardeos. Catorce millones de toneladas

de explosivos diversos -sin contar fósforo

y napalm- fueron arrojados sobre suelo vietnamita,

es decir, veintidós veces más bombas

que las empleadas en el anterior infierno de Corea.

Incontables aldeas fueron destruidas y millones de

hectáreas de terrenos de cultivo quedaron arrasadas

por los defoliantes. Sólo entre 1965 y 1973,

periodo en el que combatieron las fuerzas norteamericanas,

el recuento de víctimas civiles superó

el millón y medio de cadáveres. Cuando

la guerra acabó, las viudas formaban una legión

cercana al millón de integrantes. Y sus tragedias

personales se añadían a las de más

de ochocientos mil huérfanos y trescientos

sesenta mil mutilados.

El general estadounidense Curtis Lemay ordenó

"destruir cada instalación industrial,

cada taller de manufacturas y no detenerse mientras

queden ladrillos sin separar." Se le obedeció

ciegamente. Ni una sola ciudad enemiga quedó

sin machacar por los bombarderos. Ni una sola aldea

se libró del castigo dictado contra quienes

osaban desafiar la voluntad imperial. Algunas poblaciones

(como Vinh, Hong Gai, Dong Hoi, Phu Iy...) fueron

borradas del mapa y hubo que volver a levantarlas

piedra a piedra. Tres mil grupos escolares, trescientos

cincuenta hospitales y mil quinientas enfermerías

y maternidades sirvieron de blancos a la aviación

americana. Mil seiscientas obras de irrigación

artesanal y un millar de diques destruidos provocaron

inundaciones, sumiendo en el caos a la agricultura

de vastas regiones. Y cuando cesaron los disparos,

continuaron reventando los explosivos que permanecían

dormidos bajo la tierra, cada vez que tropezaba con

ellos un arado o el juguete de un niño. Los

expertos estadounidenses calcularon entre 150.000

y 300.000 las toneladas de artilugios perdidos que

aún ofrecían riesgos de explosión.

La provincia de Guang Nam podría servir como

ejemplo de su peligro: cerca de cuatro mil personas

murieron por ese motivo durante los tres años

siguientes al final de la guerra.

Los soldados movilizados por Hanoi para invadir Camboya,

desalojar a Pol Pot del poder y mantener el país

ocupado hasta que se afianzase el nuevo régimen

instalado al abrigo de los tanques vietnamitas, habían

sido reclutados en el seno de una sociedad todavía

desarticulada por la guerra. A la destrucción

física de los centros neurálgicos del

Norte de Vietnam se habían sumado los efectos

de la desorganización económica y el

caos social en que el Sur quedó sumido. "Cuando

la guerra americana comenzó en 1960, Vietnam

del Sur, como otros países subdesarrollados,

contaba con un 15 por 100 de población urbana

y un 85 por 100 de población rural"

-afirmaba un editorial del 'Courrier du Vietnam'-

"al final de la guerra no quedaba más

que un 35 por 100 de población rural y el otro

65 por 100 de habitantes estaban concentrados en ciudades

o aldeas desmesuradamente hinchadas".

Al llegar la paz, el gobierno de Hanoi se encontró

entre las manos con unas provincias del sur que requerían

soluciones urgentes para un millón de tuberculosos,

tres millones de parados, cuatro millones de analfabetos...

además del problema político que representaba

desmovilizar a un ejército enemigo con un millón

doscientos mil soldados y cincuenta mil oficiales,

o reestructurar una Administración sudvietnamita

inflada hasta el millón y medio de funcionarios

entre sus aparatos políticos y burocráticos

estatales, provinciales y locales. Sólo los

'agentes de pacificación' -los asesinos

a sueldo reclutados y entrenados por la CIA para la

célebre 'Operación Phoenix'-

presentes en las nóminas oficiales eran treinta

mil.

Con ese panorama se enfrentaron las recetas espartanas

de un Partido Comunista curtido en la resistencia

civil y acostumbrado a supeditar todo sueño

revolucionario a la victoria militar. Frente a una

situación social tan dislocada, se impuso el

pragmatismo. Y se improvisó una política

económica heterodoxa, socializando tan solo

el 30 por 100 de los medios de producción del

sur y apostando sobre una red de 'nuevas zonas

económicas' -especialmente en la zona

del Delta del Mekong- cuyas comunidades agrícolas

ofrecieran puestos de trabajo que atrajeran a parte

de la población desplazada por la guerra que

se hacinaba en torno a Saigón. Pero la idea

fue un fracaso. Al mismo tiempo, el sur experimentó

una etapa de reeducación que casó el

dogmatismo de los vencedores con el cinismo de los

vencidos: cárceles con debate político

para los principales cuadros del Estado derrotado;

reformatorios sociales para los delincuentes callejeros;

centros con gimnasia y acupuntura para los drogodependientes;

internados a cargo de la congregación católica

de las Amantes de la Cruz para las prostitutas...

La magnitud del esfuerzo que el dominio del Sur requería

y los magros resultados conseguidos en los primeros

años de la paz produjeron un visible desaliento

en el Norte. La ayuda soviética al Vietnam

unificado para la reconstrucción del país

no resistía la comparación con la que

los Estados Unidos habían prestado a los gobiernos

de Saigón en la guerra. El espejismo de un

Vietnam capitalista al modo de Corea del Sur o Taiwan,

tan alentado por la propaganda americana, se convirtió

en una frustración continuamente evocada por

los sudvietnamitas. Miles de jóvenes descontentos

iniciarían la trágica aventura de los

boat people. La ambición imposible de

emigrar acabaría trocándose en huida

desesperada a través del mar de la China.

Así las cosas, el régimen comunista

de Hanoi decidió invadir Camboya. Contaba para

ello con el pleno apoyo de la URSS, que deseaba extender

su influencia política sobre el mapa de Indochina

desbancando a China en Camboya. Pero, pese a la ayuda

económica y material soviética, Vietnam

tuvo que desviar recursos vitales para construir su

propio futuro civil y dedicarlos a atender las exigencias

de la maquinaria militar desplegada sobre el país

vecino. Nuevamente Vietnam se movilizaba, supeditando

toda ambición social a la victoria en una guerra.

Pero esta vez las circunstancias eran muy diferentes.

Sus soldados combatirían fuera del suelo patrio

y, lejos de contar con el apoyo de la población

campesina se sentirían aislados entre gentes

de otra raza, que hablaba un idioma diferente y que

no sólo los miraría como extranjeros,

sino como antiguos enemigos históricos. Los

jóvenes reclutas, hijos de un pueblo cansado

de guerras y decepcionado políticamente, eran

enviados a unos campos de batalla ajenos en los que

no tenían nada que ganar. Carentes de la motivación

política del conflicto durante cuyo transcurso

habían crecido, las tropas vietnamitas acusarían

una baja moral de lucha, sabiéndose condenadas

a pasar largos meses lejos del hogar. La guerra de

Camboya suponía un sacrificio demasiado grande

para exigírselo a un pueblo tan castigado como

el de Vietnam.

|